Joseph Agostini, psychologue clinicien, psychanalyste, écrivain, auteur d’essais et de pièces de théâtre.

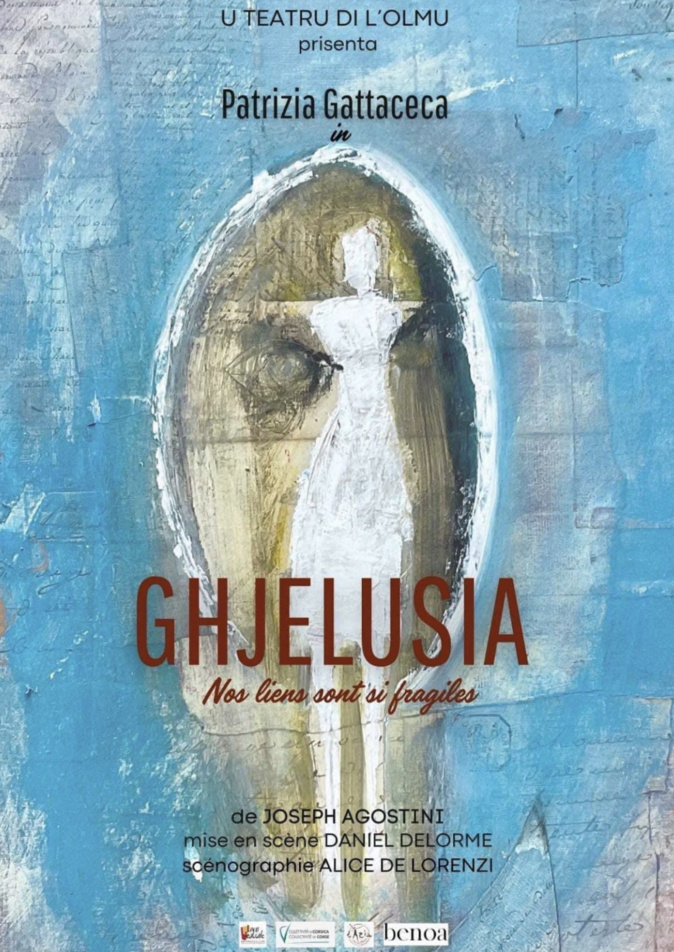

- Que raconte votre nouveau texte, Ghjelusia ?

- C’est une histoire d’amitié gâchée, comme il en existe des dizaines dans nos villages corses. Vannina et Livia se connaissent depuis l’enfance. Lorsque l’une se marie et réussit sa vie professionnelle, l’autre connaît la « disgrazia », la « vergogna ». Peut-on continuer de nous voir et de nous aimer quand la société nous sépare ? C’est une question tristement universelle…

- Pourquoi Patrizia Gattaceca dans ce seul en scène ?

- Daniel Delorme et moi avions besoin de travailler avec une comédienne capable de passer du rire aux larmes, du chant au récit. Il n’y en a pas beaucoup sur le territoire insulaire. Notre choix s’est naturellement porté sur Patrizia car elle incarne cette histoire, sa poésie, sa force. Nous avions envie de sa simplicité, de son dépouillement.

- Avez-vous été vous-même victime de cette « ghjelusia » dont vous parlez ?

- Le fait de publier, d’être médiatisé suscite naturellement de l’envie. Je ne peux pas en vouloir à des artistes qui mériteraient autant que moi d’être dans la lumière, mais qui n’ont pas cette chance. En revanche, je vis moins bien des paroles de malveillance et de jalousie de la part de gens installés, médiocres, qui préfèrent juger plutôt que de travailler. Il y en a trop. Ici et ailleurs. Souvent sous couvert de bien-pensance et de beaux idéaux, ils protègent leur pré carré.

- Vous avez sur France Info décrit les mouvements identitaires comme des dispositifs fonctionnant sur l’envie et la haine. Cela a-t-il un rapport avec votre texte Ghjelusia ?

- Vous savez, les histoires entre les êtres sont toujours imbibées de faits de société. La « ghjelusia » crée, à terme, l’envie de détruire son prochain. Je prépare un livre sur la haine en politique pour l’an prochain, j’ai beaucoup travaillé sur cette question de rejet de l’autre. Le mécanisme du bouc émissaire est finalement très simple : pour se sentir membre d’un groupe, on exclut certains et on se persuade qu’ils sont le problème de notre existence. Quand on s’intéresse un peu à la psychanalyse, on se rend compte que tout cela est purement factice, fictif. C’est une manière de combattre des angoisses, de ne pas assumer sa vulnérabilité et sa solitude face au mystère absolu de l’identité.

- Que faîtes-vous alors du « Nous » patriotique ?

- Le « Nous » est fondamental mais il ne faut pas en être trop dupe. Par exemple, je suis le premier à défendre la langue corse, le régionalisme, à prendre la défense de notre littoral contre le capitalisme sauvage. J’ai vécu avec des grands-parents et des parents qui parlaient corse, qui aimaient les traditions, qui nous les ont transmises, avec un vrai sentiment d’appartenir à un peuple. En revanche, je me méfie de toutes les crispations identitaires. Les racistes, d’où qu’ils soient, ne se supportent pas eux-mêmes. Quand ils se regardent dans leur miroir, ils se sentent si fragiles qu’ils préfèrent voir la faille chez les autres. D’autre part, je n’ai jamais rencontré un homophobe qui n’ait pas eu un problème avec sa propre homosexualité. Et de la même manière, je ne comprends pas bien ces Corses qui ne jurent que par leur « identité », mais qui épousent des femmes continentales qui ne parlent pas un mot de corse, qui travaillent dans la fonction publique ou qui vivent de leurs rentes immobilières sur le dos du tourisme. A un moment donné, je crois qu’il s’agit d’abord d’être cohérent, comme nos aînés, qui se battaient pour une cause, leur culture, et allaient jusqu’au bout, sans la trahir.

- Votre pièce Gjhelusia raconte aussi et surtout la fierté de la fille d’un couple modeste et le ratage d’une enfant de médecin trop gâtée par la vie.

- Je suis sensible aux valeurs de travail, d’entraide et de solidarité que l’on retrouve chez les gens qui ont gagné ce qu’ils ont à la sueur de leur front. Les parents, qui offrent tout sur un plateau d’argent à leur enfant, ne les initient pas au courage requis dans la vie pour affronter toutes les épreuves. Ces enfants gâtés ont beau avoir la belle voiture, la montre de luxe, le confort maximum, ils n’ont pas de dignité. Ce sont souvent des enfants qui s’effondrent à la moindre difficulté mais qui ont trop de prétention pour l’admettre. Il est tellement plus simple de haïr l’Autre plutôt que de se remettre en question. La France est un pays d’héritiers, malgré son système redistributif. Il est très difficile de « se faire tout seul ». Pour autant, avoir trop de privilège tout de suite peut mener à un ratage existentiel, nous en avons la preuve tous les jours chez des êtres qui calfeutrent la vraie misère : la misère morale.

- Dans Apputamentu, l’émission de Francesca Olivesi sur Via Stella, vous avez mis en garde contre l’abus de téléphone portable chez les enfants et les adolescents. C’est une mission de santé publique ?

- On parle de communautarisme religieux, de violence dans les banlieues à tort et à travers… Mais on ne parle presque pas de la violence du virtuel dans presque tous les foyers. Le téléphone plus de sept heures par jour, à table, au lit, dans la voiture, partout, tout le temps. Cela crée une autistisation de notre société, une absence quasi-totale de communication entre les enfants et les parents, une nervosité continue menant à des crises d’angoisse… Or, nous continuons à fermer les yeux sur la perversion du numérique. Nous préférons dire que le problème, c’est l’étranger, le différent, et qu’il faut le régler ailleurs, jamais entre nos murs.

- En qualité de psychanalyste, que préconisez-vous ?

- J’ai participé à un groupe de réflexion nationale sur la régulation du numérique contre le harcèlement en ligne, notamment avec la question de la lutte contre les « pseudos » systématiques sans contrôle sous prétexte de liberté d’agir. La haine sur les réseaux sociaux est facilitée à de simples fins commerciales. Le « hater » est d’abord un produit. Le réseau en a besoin pour alimenter ses murs et créer du scrolling. Nous sommes dans une société de faux rebelles. Pour être rebelle, il faut savoir lire et écrire. Pour s’indigner, il faut d’abord commencer à s’instruire. Je sais, ce mot n’est plus trop à la mode. On lui préfère le mot « scandale » !

Propos recueillis par Nicole MARI.

- C’est une histoire d’amitié gâchée, comme il en existe des dizaines dans nos villages corses. Vannina et Livia se connaissent depuis l’enfance. Lorsque l’une se marie et réussit sa vie professionnelle, l’autre connaît la « disgrazia », la « vergogna ». Peut-on continuer de nous voir et de nous aimer quand la société nous sépare ? C’est une question tristement universelle…

- Pourquoi Patrizia Gattaceca dans ce seul en scène ?

- Daniel Delorme et moi avions besoin de travailler avec une comédienne capable de passer du rire aux larmes, du chant au récit. Il n’y en a pas beaucoup sur le territoire insulaire. Notre choix s’est naturellement porté sur Patrizia car elle incarne cette histoire, sa poésie, sa force. Nous avions envie de sa simplicité, de son dépouillement.

- Avez-vous été vous-même victime de cette « ghjelusia » dont vous parlez ?

- Le fait de publier, d’être médiatisé suscite naturellement de l’envie. Je ne peux pas en vouloir à des artistes qui mériteraient autant que moi d’être dans la lumière, mais qui n’ont pas cette chance. En revanche, je vis moins bien des paroles de malveillance et de jalousie de la part de gens installés, médiocres, qui préfèrent juger plutôt que de travailler. Il y en a trop. Ici et ailleurs. Souvent sous couvert de bien-pensance et de beaux idéaux, ils protègent leur pré carré.

- Vous avez sur France Info décrit les mouvements identitaires comme des dispositifs fonctionnant sur l’envie et la haine. Cela a-t-il un rapport avec votre texte Ghjelusia ?

- Vous savez, les histoires entre les êtres sont toujours imbibées de faits de société. La « ghjelusia » crée, à terme, l’envie de détruire son prochain. Je prépare un livre sur la haine en politique pour l’an prochain, j’ai beaucoup travaillé sur cette question de rejet de l’autre. Le mécanisme du bouc émissaire est finalement très simple : pour se sentir membre d’un groupe, on exclut certains et on se persuade qu’ils sont le problème de notre existence. Quand on s’intéresse un peu à la psychanalyse, on se rend compte que tout cela est purement factice, fictif. C’est une manière de combattre des angoisses, de ne pas assumer sa vulnérabilité et sa solitude face au mystère absolu de l’identité.

- Que faîtes-vous alors du « Nous » patriotique ?

- Le « Nous » est fondamental mais il ne faut pas en être trop dupe. Par exemple, je suis le premier à défendre la langue corse, le régionalisme, à prendre la défense de notre littoral contre le capitalisme sauvage. J’ai vécu avec des grands-parents et des parents qui parlaient corse, qui aimaient les traditions, qui nous les ont transmises, avec un vrai sentiment d’appartenir à un peuple. En revanche, je me méfie de toutes les crispations identitaires. Les racistes, d’où qu’ils soient, ne se supportent pas eux-mêmes. Quand ils se regardent dans leur miroir, ils se sentent si fragiles qu’ils préfèrent voir la faille chez les autres. D’autre part, je n’ai jamais rencontré un homophobe qui n’ait pas eu un problème avec sa propre homosexualité. Et de la même manière, je ne comprends pas bien ces Corses qui ne jurent que par leur « identité », mais qui épousent des femmes continentales qui ne parlent pas un mot de corse, qui travaillent dans la fonction publique ou qui vivent de leurs rentes immobilières sur le dos du tourisme. A un moment donné, je crois qu’il s’agit d’abord d’être cohérent, comme nos aînés, qui se battaient pour une cause, leur culture, et allaient jusqu’au bout, sans la trahir.

- Votre pièce Gjhelusia raconte aussi et surtout la fierté de la fille d’un couple modeste et le ratage d’une enfant de médecin trop gâtée par la vie.

- Je suis sensible aux valeurs de travail, d’entraide et de solidarité que l’on retrouve chez les gens qui ont gagné ce qu’ils ont à la sueur de leur front. Les parents, qui offrent tout sur un plateau d’argent à leur enfant, ne les initient pas au courage requis dans la vie pour affronter toutes les épreuves. Ces enfants gâtés ont beau avoir la belle voiture, la montre de luxe, le confort maximum, ils n’ont pas de dignité. Ce sont souvent des enfants qui s’effondrent à la moindre difficulté mais qui ont trop de prétention pour l’admettre. Il est tellement plus simple de haïr l’Autre plutôt que de se remettre en question. La France est un pays d’héritiers, malgré son système redistributif. Il est très difficile de « se faire tout seul ». Pour autant, avoir trop de privilège tout de suite peut mener à un ratage existentiel, nous en avons la preuve tous les jours chez des êtres qui calfeutrent la vraie misère : la misère morale.

- Dans Apputamentu, l’émission de Francesca Olivesi sur Via Stella, vous avez mis en garde contre l’abus de téléphone portable chez les enfants et les adolescents. C’est une mission de santé publique ?

- On parle de communautarisme religieux, de violence dans les banlieues à tort et à travers… Mais on ne parle presque pas de la violence du virtuel dans presque tous les foyers. Le téléphone plus de sept heures par jour, à table, au lit, dans la voiture, partout, tout le temps. Cela crée une autistisation de notre société, une absence quasi-totale de communication entre les enfants et les parents, une nervosité continue menant à des crises d’angoisse… Or, nous continuons à fermer les yeux sur la perversion du numérique. Nous préférons dire que le problème, c’est l’étranger, le différent, et qu’il faut le régler ailleurs, jamais entre nos murs.

- En qualité de psychanalyste, que préconisez-vous ?

- J’ai participé à un groupe de réflexion nationale sur la régulation du numérique contre le harcèlement en ligne, notamment avec la question de la lutte contre les « pseudos » systématiques sans contrôle sous prétexte de liberté d’agir. La haine sur les réseaux sociaux est facilitée à de simples fins commerciales. Le « hater » est d’abord un produit. Le réseau en a besoin pour alimenter ses murs et créer du scrolling. Nous sommes dans une société de faux rebelles. Pour être rebelle, il faut savoir lire et écrire. Pour s’indigner, il faut d’abord commencer à s’instruire. Je sais, ce mot n’est plus trop à la mode. On lui préfère le mot « scandale » !

Propos recueillis par Nicole MARI.

Envoyer à un ami

Envoyer à un ami Version imprimable

Version imprimable